期間限定キャンペーン中!

Contents

一人暮らしを始めると、毎月の水道代に思わず「高い」と感じる瞬間があるかもしれません。しかし、実際の平均や料金の仕組み、節約方法を知ることで、無駄な出費を減らすチャンスが広がります。

この記事では、一人暮らしにかかる水道代の実態や、使いすぎを防ぐための具体的な方法をご紹介します。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

一人暮らしの水道代の平均はどれくらい?

一人暮らしの水道代は、実際どのくらいかかるものでしょうか?総務省統計局の家計調査データをもとに、全体平均、年齢層別、季節別、地域別の上下水道代平均をご紹介します。自分の水道代が高いか安いかがわかりますので、早速平均をチェックしてみましょう。

1. 全体の平均

一人暮らしの水道代の平均は、全体で見ると、1ヵ月あたり2,282円となっています。[参考1]この数値はあくまで平均ですので、実際の水道料金は、年齢や季節、居住地域やライフスタイルによって大きく変動します。

では、年齢層、季節、地域別で見た、一人暮らしにおける水道代の平均を見ていきましょう。

参考1:総務省統計局「2024年家計調査(家計収支編)」単身世帯、1世帯当たり1か月間の収入と支出(実数,構成比,増減率,寄与度)

2. 年齢別の平均

一人暮らしの水道代は、年齢とともに増加する傾向が見られます。

その理由として、中高年層は退職や働き方の変化で在宅時間が長くなることが挙げられます。また、トイレの使用回数や手洗い、料理の機会が自然と増え、水道使用量が増加する可能性が考えられるでしょう。

一方、中高年層に比べて、若い世代は学校や会社などで外出時間が長くなる傾向にあります。さらに外食やコンビニを利用する機会が多く自炊が少ない傾向もあることから、全体的な水道使用量は減少する可能性が考えられます。また、若い世代は収入が少ない分、節約意識が高い傾向もあり、節水グッズの利用など、水道料金を節約する工夫をしている方が多い可能性もあるでしょう。

一人暮らしの水道代の平均(年齢層別、2024年)[参考2]

| 年齢層 | 1ヵ月あたりの水道代 |

| 34歳以下 | 1,754円 |

| 35~59歳 | 2,360円 |

| 60~64歳 | 2,451円 |

| 65歳以上 | 2,472円 |

参考2:総務省統計局「2024年家計調査(家計収支編)」単身世帯、1世帯当たり1か月間の収入と支出(男女、年齢階級別)

3. 季節別の平均

一人暮らしの水道代は季節によって変動し、春(4~6月)がもっとも低い傾向にあります。

冬(1~3月)は気温が低いため、シャワーの時間が長くなったり、湯船にお湯をためる頻度が増えたりすることが水道代増加の要因です。また、夏(7~9月)は汗をかくためシャワーや洗濯の回数が増加し、水道使用量が増えます。秋(10~12月)は、ちょうど残暑と初冬に重なりますので、上記のすべての要因が含まれることから、水道料金が跳ね上がる傾向にあることがわかります。

一方、春は気温が比較的安定しており、水道使用量が他の季節に比べて少ないため、水道代も安くなる傾向にあると考えられます。

一人暮らしの水道代の平均(季節別、2024年)[参考3]

| 季節 | 1ヵ月あたりの水道代 |

| 冬(1~3月) | 2,216円 |

| 春(4~6月) | 2,021円 |

| 夏(7~9月) | 2,250円 |

| 秋(10~12月) | 2,387円 |

参考3:総務省統計局「2024年家計調査(家計収支編)」単身世帯、1世帯当たり1か月間の収入と支出(四半期別)

4. 地域別の平均

一人暮らしの水道代は地域によって差があり、北海道・東北地方がもっとも高く、次いで中国・四国地方となっています。

北海道・東北地方の水道代が高い理由としては、寒冷地であるため冬場の水道管の凍結防止や、冬季の暖房による水道使用量の増加が考えられるでしょう。

一方、九州・沖縄地方は比較的温暖な気候であるため、水道使用量が少なく、水道代も安い傾向にあると考えられます。

また、都市部では水道設備を使う人が多く、コストを分散できるため、基本料金が低く設定されている傾向があります。

一人暮らしの水道代の平均(地方別、2024年)[参考4]

| 地方 | 1ヵ月あたりの水道代 |

| 北海道・東北 | 2,963円 |

| 関東 | 2,202円 |

| 北陸・東海 | 2,129円 |

| 近畿 | 2,185円 |

| 中国・四国 | 2,416円 |

| 九州・沖縄 | 2,103円 |

参考4:総務省統計局「2024年家計調査(家計収支編)」単身世帯、1世帯当たり1ヵ月間の収入と支出(都市階級・地方別)

水道料金はどう決まる?計算方法について

水道は市町村などの自治体が管理しています。では、その料金の仕組みや算出方法はどのようになっているのでしょうか。

1. 水道料金の仕組み

水道料金は「上水道(基本料金+従量料金)+下水道」という要素で構成されています。[参考5]

「基本料金」は水道を使わなくても発生し、水道設備の維持管理費などに充てられる費用です。水道はライフラインであり、多くの自治体では、生活に必要な最低限の水の使用量を基本料金に含む「基本水量制」を採用しています。

「従量料金」は、使用量が増えるほど負担が増える仕組みです。水資源の保護と新たな水源開発費用の抑制、そして少量しか使用しない一般家庭への料金負担軽減を目的としています。少量しか使わない家庭は、従量料金が発生しないこともあります。

料金の詳細は、各地域の人口密度や水源からの距離や設備維持コストなどの要因によって地域差が生じています。詳しくは、お住まいの地域の水道局ホームページで、チェックしてみてはいかがでしょうか。

参考5:東京都水道局「水道料金について」

2. 1ヵ月の水道代の計算例

東京23区にお住まいで一人暮らしの方を例に、水道代(1ヵ月)を計算してみましょう。ぜひ参考にしてみてください。

水道料金の計算例(メーター口径13mm、1ヵ月の水道使用量10㎥)[参考6]

①上水道料金=(基本料金860円+従量料金22円×10㎥)×1.1(消費税)

=1,188円

②下水道料金=(従量料金110円×10㎥)×1.1(消費税)

=1,210円

水道料金(1ヵ月)=①1,188円+②1,210円=2,398円(税込)

参考6:東京都水道局「水道料金・下水道料金の計算方法(23区)」

1日どれくらい使う?水道代がもっともかかる場所

東京都水道局の「令和2年度生活用水実態調査」によると、一人暮らしの方は月平均8.1m³(8,100リットル)の水を使用しています。[参考7]これを1日あたりに換算すると270リットルとなり、2リットルのペットボトル135本分に相当します。想像してみると、一人暮らしでも非常に多くの水を日常生活で使っていることがわかります。

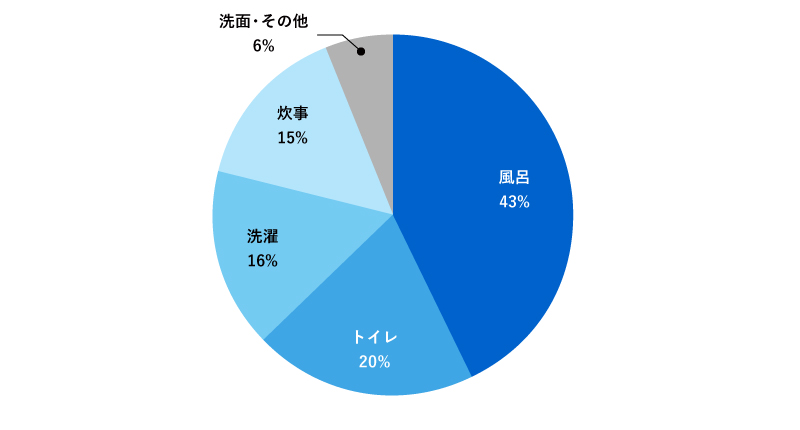

では、一人暮らしの生活のなかで、もっとも水を消費するのはどこでしょうか?東京都水道局の「令和3年度一般家庭水使用目的別実態調査」によると、家の中での水使用量の約43%が入浴、つまりお風呂やシャワーで使用されています。例えば、シャワーでお湯を3分間流しっぱなしにすると、約36リットルもの水が流れています。[参考8]入浴はリラックスできるだけでなく、衛生面でも重要なものではありますが、その一方でお湯をたっぷり使ってしまっているのですね。

家庭での水の使われ方[参考8]

参考7:東京都水道局「令和2年度生活用水実態調査」

参考8:東京都水道局「令和3年度 一般家庭水使用目的別実態調査」

水道代を節約する方法

実は、毎日のちょっとした心がけで水道料金はグッと抑えられます。こちらでは、一人暮らしでもすぐに実践できる水道代の節約アイデアを7つご紹介します。

一人暮らしの水道代を節約する7つの方法

- 水を出しっぱなしにしない

- 洗濯はまとめて洗う

- 節水モードを使う

- シャワーヘッドを変えてみる

- トイレは大と小を使い分ける

- お風呂の水を活用する

- 食器はため洗いをする

1. 水を出しっぱなしにしない

日常生活の中で、特に歯磨きや洗顔、食器洗いの際に蛇口を開けっぱなしにしてしまうことが多いですが、これを意識的に止めることで大きな節約につながります。例えば、歯磨きの際にはコップに水をためてうがいをしたり、洗顔時には洗面台の栓をして水をためてすすぎをおこなったりすると良いでしょう。このように、少しの工夫で無駄な水を使わずに済みます。

2. 洗濯はまとめて洗う

一人暮らしだと洗濯物が少なく、毎日洗濯機を回すのはもったいないですよね。洗濯機を回す度に使用する水量は意外と多いため、洗濯回数を減らすことが節水への近道です。例えば、週末にまとめて洗濯する、バスタオルやシーツなどはまとめて洗うなど工夫することで、大幅な節水効果が期待できます。

3. 節水モードを使う

最近の洗濯機には、節水モードが搭載されているものが多くあります。機種によって異なりますが、標準モードに比べて1回の洗濯で数リットルから数十リットルもの節水になる場合も。洗濯機の取扱説明書を確認して、節水モードがあるか、そしてその使用方法を確認してみましょう。

4. シャワーヘッドを変えてみる

最近では、従来のシャワーヘッドに比べて、水量を少なくしながらも水圧を維持できるものが多く販売されています。節水タイプのシャワーヘッドに交換すれば、毎日のシャワーで気を使わずに、確実に水を節約できます。初期費用はかかりますが、長い目で見れば大きな節約になります。

5. トイレは大と小を使い分ける

トイレを使用する際、つい習慣で毎回「大」の洗浄レバーを使っている方はいませんか?トイレの洗浄レバーの「大」と「小」では、使用する水量が約1~2リットルも異なります。「小」の水量で済む場合は必ず「小」で流す習慣を身につけるなど、「大」と「小」のレバーをうまく使い分けましょう。塵も積もれば大きな節約につながります。

6. お風呂の水を活用する

一人暮らしではシャワー生活の方も多いかもしれませんが、湯船に浸かる際は、ぜひ残り湯を活用したいところです。お風呂の残り湯は、洗濯や床の拭き掃除に再利用できます。洗濯機によっては、残り湯を洗濯に使用できる機能が備わっているものもあります。ただし、衛生面からすすぎは水道水を使い、夏場に残り湯を使う場合はできるだけ早く使い切るようにするのがポイントです。

7. 食器はため洗いをする

食器を洗う際、流しっぱなしにするのは非常に無駄です。水をためた洗い桶やシンクに浸して、まとめて洗う方法を取り入れると、流水で洗うよりもはるかに少ない水で効果的に洗うことができます。また、食器の汚れを軽く拭き取ってから洗う、油汚れのひどい食器はキッチンペーパーなどで油を拭き取ってから洗うなど、工夫次第でさらに節水効果がアップします。

水道代以外にかかる費用も把握しておくことが大事

一人暮らしで節約するためには節水も重要ですが、全体的な家計管理には他の費用も把握する必要があります。そこでおすすめなのが「家計簿をつけること」です。支出を記録し、固定費と変動費を明確に洗い出すことで、無駄遣いを見つけやすくなります。

例えば、毎月の支出となる固定費には、家賃、光熱費(電気・ガス)、携帯料金、インターネット料金などがあり、これらの見直しは大きな節約につながります。また、変動費には食費や交際費が含まれ、特に外食が多い場合は自炊を増やすことで支出を抑えることが可能です。家計簿をつけてみて、全体の出費を把握し計画的に管理することで、より充実した節約生活を目指しましょう。

一人暮らしで節約のために家計簿をつけてみようかなと考えている方は「ひとり暮らしの家計簿の効果的な付け方を紹介!メリットやポイントも合わせて解説」もぜひ参考にしてください。

まとめ

水道料金は、基本料金と使用量に応じた従量料金によって決まるのが一般的です。一人暮らしの水道代は平均で2,282円ですが、年齢や季節、地域、生活スタイルなどによって異なります。まずは自分の水道代を平均と比較し、高ければ節約策を検討しましょう。

水道代の節約は、水道の使用時間の短縮や洗濯のまとめ洗い、トイレの水量調整、食器の洗い方の工夫など、まずはすぐにできるものから始めるのがおすすめです。時間や予算が許せば、お風呂の残り湯の活用や節水シャワーヘッドへの交換にも挑戦してみてはいかがでしょうか。さらに、家計簿で支出全体を把握し、無駄を減らすことで、より効果的な節約を実現しましょう。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

是枝花名子(これえだ かなこ)

FPライター。大学卒業後、大手生命保険会社にて法人営業を担当。住宅ローンの繰り上げ返済、子どもの教育資金や老後資金作りを極めるため、改めてFP技能士を取得。専門知識と主婦目線を活かした記事執筆が好評を呼び、現在は主にメガバンク、大手不動産サイト等にて保険・不動産・翻訳ライターとして活動中。2級FP技能士

記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ